Добро пожаловать

на персональный сайт

учителя

русского языка и

литературы /

истории и

обществознания

Describe your image

Describe your image

Describe your image

Describe your image

07.05.2020

Тема урока: Контрольное тестирование.

Вопрос 1

Определите жанр «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина:

Варианты ответов

-

баллада

-

былина

-

поэма

-

предание

Вопрос 2

Описание генералов в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е.Салтыкова-Щедрина - это:

Варианты ответов

-

юмор;

-

ирония;

-

сатира.

-

Вопрос 3

Поэма — это жанр:

Варианты ответов

-

лирического произведения

-

лиро-эпического произведения

-

эпического произведения

-

драматического произведени

Вопрос 4

Купец Калашников вызвал Кирибеевича на бой, чтобы:

Варианты ответов

-

показать свою силу

-

отстоять честь жены

-

его не считали трусом

-

заслужить уважение царя

Вопрос 5

В строке “Не сияет на небе солнце...” пропущен постоянный эпитет:

Варианты ответов

-

красное

-

ясное

-

золотое

-

высокое

Вопрос 6

Жанр произведения М.Горького «Детство»:

Варианты ответов

-

очерк

-

рассказ

-

повесть

-

роман

Вопрос 7

Каково авторское отношение к княгине Трубецкой в поэме Н.Некрасова «Русские женщины»?

Варианты ответов

-

восхищается ее мужеством

-

не разделяет убеждений героини

-

осуждает героиню

-

не понимает её настойчивости

Вопрос 8

Тема произведения И.С.Тургенева «Бирюк»:

Варианты ответов

-

жизнь Бирюка

-

взаимоотношения отца и дочери

-

тяжелая жизнь русских крепостных людей

-

история дружбы рассказчика и Бирюка

Вопрос 9

Кто из великих писателей (поэтов) написал стихотворение в прозе «Русский язык»?

Варианты ответов

-

А.С.Пушкин

-

И.С.Тургенев

-

Н.В.Гоголь

-

Н.А.Некрасов

Вопрос 10

После какого исторического события в России Н.А.Некрасов написал поэму «Русские женщины»?

Варианты ответов

-

война с Наполеоном 1812 г.

-

восстание декабристов

-

отмена крепостного права

-

Гражданская война

Вопрос 11

Жанр народного творчества, о котором Горький сказал: «В простоте слова – самая великая мудрость… всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги», – это:

Варианты ответов

-

былины и сказки

-

пословицы и поговорки;

-

былички и песни

-

потешки и колыбельные

Вопрос 12

Укажите автора строк: «Что имеете хорошего, того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь… Леность ведь мать всему дурному… Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее»:

Варианты ответов

-

М.В.Ломоносов

-

Владимир Мономах

-

А.С.Пушкин

-

А.П.Чехов

Вопрос 13

Образ летописца-монаха в «Борисе Годунове» А.С.Пушкина создан на основе чтения автором:

Варианты ответов

-

древнерусской литературы

-

исторических хроник

-

русских народных сказок

-

современных автору хроник

Вопрос 14

При описании грозы в рассказе «Бирюк» («… ракиты тревожно шевелились и лепетали», «облака неслись») автор использует:

Варианты ответов

-

сравнение

-

олицетворение

-

антитезу

-

аллегорию

Вопрос 15

Как поступил Тарас Бульба с Андрием:

Варианты ответов

-

Простил за предательство

-

Убил собственными руками

-

Отдал на перевоспитание в монастырь

-

Помог бежать к любимой девушке

Вопрос 16

Почему Юшка никогда не пил чаю и не покупал себе новую одежду?

Варианты ответов

-

копил деньги для доброго дела

-

был скупым

-

не имел денег

-

выплачивал долги

Вопрос 17

Что является главной идеей рассказа «Кусака» Л.Андреева?

Варианты ответов

-

описание времён года

-

проблема безответственности и легкомысленности людей

-

проблема пьянства

-

тяжёлая жизнь собаки

Домашнее задание:

1.Выполнить письменно контрольные тестовые задания.

.jpg)

ВНИМАНИЕ!

С 15.04.2020 все уроки по литературе будут расположены на этой странице

по датам сверху вниз.

15.04.2020

Тема урока: Юрий Павлович Казаков. Рассказ "Тихое утро". Способы раскрытия характера героя.

В этом видеоуроке мы познакомимся с биографией писателя Юрия Павловича Казакова. Разберём его рассказ «Тихое утро». Сравним характеры и отношение к миру сельского и городского мальчиков, их взаимоотношения.

Юрий Павлович Казаков

Юрий Павлович Казаков родился 8 августа 1927 года в Москве. Семья жила в коммунальной квартире. Отец мальчика был простым рабочим, но его арестовали, когда сыну было шесть лет. Юра с мамой остались жить в своей комнате.

Во время войны он, как и большинство подростков, при бомбёжках гасил зажигательные бомбы. Однажды был контужен. Выздоровел, но начал заикаться. Беседы были теперь не самым лёгким делом, и чаще мальчик молчал. Зато начал писать стихи.

Увлёкшись музыкой, выучился играть на виолончели, затем – на контрабасе. После войны поступил в училище имени Гнесиных.

После окончания его был принят в оркестр Музыкального театра имени Станиславского. Но карьера музыканта не удавалась: платили мало, приходилось подрабатывать игрой на танцплощадках, в других оркестрах. Денег в семье было мало.

Стихи и пьесы редакции возвращали, находя их незрелыми. Но писать Юрию хотелось. Желая овладеть этим мастерством, он поступил в литературный институт имени Горького. Будучи студентом, занимался альпинизмом, путешествовал, охотился. И продолжал писать. Только теперь его привлёк такой литературный жанр, как рассказ.

Сам Казаков писал в дневнике: «Задумал я не более, не менее, как возродить и оживить жанр русского рассказа – со всеми вытекающими отсюда последствиями…». Как автор рассказов Козаков считается одним из лучших. Уже первые рассказы подтверждают это: «На полустанке», «Запах хлеба», «Лёгкая жизнь», «Голубое и зелёное», «Манька». В 1957 году вышла первая книга рассказов «Арктур – гончий пёс».

Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стоиков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше жизни. Но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца.

Казаков много путешествовал. Он жадно знакомился с новыми местами и, особенно, с новыми людьми. Очень полюбился ему русский Север. Сборник рассказов «Северный дневник» – результат походов, бесед, наблюдений. Особое место в книге уделено талантливому ненецкому художнику Тыко Вылке. Позже Казаков написал о нем повесть «Мальчик из снежной ямы», а ещё через несколько лет – сценарий фильма «Великий самоед».

Ездил Казаков не только по Советскому Союзу. Он побывал во Франции, в ГДР (социалистическая часть разделённой в то время Германии – Германская Демократическая Республика), в Румынии и Болгарии. Во Франции он собирал материалы о Бунине, собираясь написать о нем книгу.

Рассказы Казакова печатали и за рубежом. В Италии ему даже присудили Дантовскую (имени Данте) премию. Но с 60-х годов Казаков стал писать меньше. Он перевёл трилогию казахского писателя Нурпеисова «Кровь и пот» и на полученный гонорар купил дачу в Абрамцеве. На этой даче он и поселился. Жил одиноко, гостей не жаловал.

В конце 70-х годов Казаков пишет рассказы «Свечечка», «Во сне ты горько плакал». Они посвящены сыну писателя, которого он очень любил. Писал в это время Казаков рассказы для детей, а также сценарии для киностудии «Мосфильм».

29 ноября 1982 года Юрий Павлович Казаков скончался. Ему было всего 55 лет.

Уже после его смерти вышла книга «Две ночи», в которую вошли неопубликованные при жизни Казакова произведения.

В память о талантливом писателе была учреждена литературная премия в России – за лучший рассказ.

Многие рассказы Казакова посвящены жизни деревни. Но если писатели, сами вышедшие из села, писали о привычном для них, то Казаков открывал для себя деревню. Он, городской житель, по-другому видел и самоё деревню, и жизнь в ней.

Это чувствуется в рассказе «Тихое утро».

В рассказе всего два героя, мальчики – деревенский Яшка и городской Володя. Мальчики абсолютно разные по своим характерам, привычкам, отношению к природе. Для Яшки, лучшего рыболова, встать на зорьке не подвиг – обычное явление. Для Володи – трудно. Горожанин, он не привык вставать в такой ранний час.

Именно эта неготовность Володи к раннему подъёму, неумение его ходить босиком, усталость от долгой ходьбы, непонимание красоты рассветной поры буквально бесит Яшку:

Яшка разозлился: он встал на целый час раньше, червяков накопал, удочки притащил... а если по правде говорить, то и встал-то он сегодня из-за этого заморыша, хотел места рыбные ему показать – и вот вместо благодарности и восхищения – "рано!"

Трудно мальчишкам понять друг друга. Они слишком разные. И эта разница видно во всем. Яшка гордится своей ловкостью и умением, Володя завидует ему:

Он с откровенной завистью и даже с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги, и на холщовую сумку для рыбы, и на заплатанные, надетые специально на рыбную ловлю штаны и серую рубаху. Он завидовал Яшкиному загару и его походке, которая у многих деревенских ребят считается особенным шиком.

Всё чудно для Володи в деревне: и туман, и «рычание» трактора, и голоса птиц. И он обо всем спрашивает, жадно ожидая ответа. Этим он отличается от Яшки. Едва ли Яшка стал бы спрашивать и удивляться, даже если бы было чему. А Володя не скрывает своего интереса, как не скрывает и радости от предстоящей рыбалки.

Как настоящий, всеми признанный рыболов, Яшка выбрал уединённое место. Там даже с восходом солнца стало не на много веселее, чем при первом впечатлении. Мог ли думать мальчик, что здесь предстоит ему пережить страшное потрясение и совершить подвиг.

Именно подвиг. Ведь он сам ещё мальчишка, он напуган рассказом о чудовищном осьминоге, о доводящей до судорог холодной воде омута, о бездонной глубине его.

Бросил комок земли и, вытирая липкую руку о штаны, чувствуя слабость в ногах, попятился вверх, прочь от воды. На ум ему сразу пришёл рассказ Мишки о громадных осьминогах на дне бочага, в груди и животе стало холодно от ужаса: он понял, что Володю схватил осьминог...

Эта борьба с самим собой трудно далась Яшке. Помощи ждать было неоткуда, спасать надо было самому. Наверное, впервые маленький человек осознал свою ответственность за другого человека. Городского мальчика, не умеющего плавать, сюда, к омуту, привёл он, Яшка.

Из этой борьбы Яшка вышел победителем, но дорого стоила победа. Все силы мальчика ушли на неё:

Яшка вдруг сморщился, зажмурился, из глаз у него брызнули слезы, и он заревел, заревел горько, безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и стыдясь своих слёз. Плакал он от радости, от пережитого страха, от того, что всё хорошо кончилось, что Мишка Каюненок врал и никаких осьминогов в этом бочаге нет.

Пословица говорит: «Не тот смел, кто ничего не боится. А тот, кто боится, но побеждает свой страх». Яшка сумел победить растерянность, ужас, чувство самосохранения. Володя погибал, и это решило всё.

Умение брать на себя ответственность за свои поступки. Все ли мы можем утверждать, что способны на это? Все ли мы можем, преодолев страх, исправить причинённое нами зло? Это трудно. Но совесть – вот главное мерило, которым следует измерять жизнь.

Юрий Казаков – талант очень большой, таящий в себе возможности неограниченные.

Представленные им рассказы поражают силой эмоций, законченностью и стройностью, это – произведения большой литературы.

Домашнее задание:

1.Записать краткий конспект биографии Ю.П.Казакова в тетрадь.

2.Прочитать рассказ "Тихое утро" стр.186-202

3. Ответить письменно на вопросы №2,3 стр.201, на №1 - устно

4."Проверочное задание" стр.202 по рассказу " По дороге" выполнить по желанию

(на дополнительную оценку)

16.04.2020

Тема урока: Д.С.Лихачёв. Научная и творческая деятельность.

"Земля родная"

Сегодня на уроке мы рассмотрим основные вехи биографии Д.С. Лихачева, познакомимся с главами из книги «Земля родная». Ответим в ходе совместных рассуждений на вопрос: как связаны человек и земля, на которой он живёт? Мы рассмотрим новый литературный жанр — жанр публицистики и духовное напутствие молодежи от Д.С.Лихачёва.

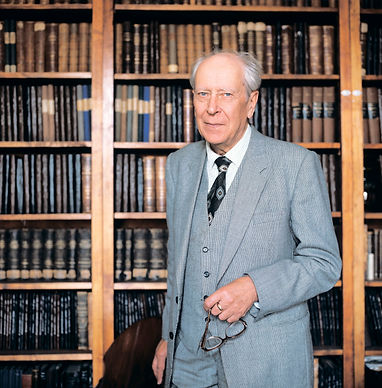

Дмитрий Сергеевич Лихачев

— выдающийся ученый-филолог, который всю свою жизнь отдал служению и защите русской культуры. Он прожил длинную жизнь, где было немало лишений, гонений. Но ему принадлежат большие свершения в науке, и как закономерный результат — мировое признание.

Его биография насыщенна, событий его жизни хватило бы на серию занимательных романов о России прошлого столетия с катастрофами, войнами и противоречиями. Лихачева, по праву, называли совестью нации. Он всю свою жизнь самоотверженно служил России.

Биография Дмитрия Лихачева

Он родился 28 ноября 1906 года в Санкт-Петербурге, в интеллигентной семье инженера Сергея Михайловича Лихачева и его супруги Веры Семеновны. Семья жила скромно, но родители Дмитрия были увлечены балетом и, даже отказываясь от чего-то, регулярно посещали спектакли Мариинского театра.

Летом семья отправлялась в Куоккалу, где арендовала небольшую дачу. В этом живописном месте собиралась целая группа артистической молодежи.

В 1914 г. Дмитрий поступил в гимназию, но события в стране меняли так часто, что подростку приходилось менять школы. В 1923 г. он успешно сдал экзамены на этнолого-лингвистическое отделение университета.

Соловецкий лагерь особого назначения

Молодежь, воспитанная во время беспрерывных смут в государстве, была активной и создавала различные кружки по интересам. В один из них, который назывался «Космическая академия наук» вошел и Лихачев. Члены кружка собирались у кого-нибудь дома, читали и горячо спорили о докладах своих товарищей.

Весной 1928 г. Дмитрия арестовали за участие в кружке, суд приговорил 22-летнего юношу к пяти годам «за контрреволюционную деятельность». Следствие по делу о кружке продолжалось более шести месяцев, а затем многие студенты были отправлены в Соловецкие лагеря.

Четыре года в лагере Лихачев назовет позже своим «вторым и главным университетом». Здесь он организовал колонию для сотен подростков, где они занимались трудом, под чутким руководством Лихачева. Он был готов днем и ночью помочь советом и найти правильный путь в жизни.

Его выпустили на свободу в 1932 г. и вручили удостоверение ударника строительства Беломорско-Балтийского канала.

Личная жизнь

Вернувшись в Ленинград, Лихачев поступил корректором в издательство АН СССР. Здесь он познакомился с Зинаидой Александровной. Они прожили вместе долгую жизнь, где всегда царили любовь, безграничное уважение и взаимопонимание. В 1937 г. у Лихачевых родились близнецы Вера и Людмила.

Научная деятельность

В 1938 г. Лихачев перешел в Институт русской литературы и через три года защитил диссертацию «Новгородские летописные своды XII в». Защита докторской диссертации состоялась в 1947 г.

Дмитрий Сергеевич с женой и двумя дочерьми до лета 1942 г. жили в блокадном Ленинграде, а затем были эвакуированы в Казань.

После войны Лихачев готовит к изданию многие литературные шедевры древнерусской литературы и свои книги. Именно с его помощью широкий круг читателей узнал многие произведения далекой старины. С 1975 г. Дмитрий Сергеевич активно и на всех уровнях выступает пропагандистом охраны памятников.

Болезнь и смерть

Осенью 1999 г. Дмитрию Сергеевичу в Боткинской больнице была проведена онкологическая операция. Но возраст ученого дал о себе знать. Двое суток он находился без сознания и ушел из жизни 30 сентября.

Выдающийся ученый всю свою жизнь нетерпимо относился к проявлению национализма. Активно выступал против конспирологической доктрины в осознании исторических событий. Опровергал признание за Россией мессианской роли в человеческой цивилизации.

Просмотрите видеоурок!

«Земля родная» - это книга размышлений Дмитрия Сергеевича Лихачева о земле, на которой мы живем, о русской природе, русской истории, русском искусстве, русском слове, которые связывают прошлое и настоящее, без чего невозможна живая связь поколений, связь времен. Искренностью, любовью к родной земле, её прошлому, настоящему и будущему, к людям проникнуты главы книги Д,С. Лихачёва «Земля родная».

Эта книга непривычна нам, как читателям. В ней нет привычных нам событий, действий… В ней нет героев, за поступками которых мы бы следили от начала до конца… Мы не можем отнести ее к жанру повести, рассказа или романа.

Она написала совершенно в другом литературном жанре, в жанре публицистики.

Что же мы называем публицистикой? Что это за произведения, ставшие сегодня довольно популярными?

В литературоведении слово публицистика имеет два значения:

Во-первых, это литературный жанр, посвященный рассмотрению актуальных тем общественно-политической жизни.

А, во-вторых, публицистикой называют и произведения этого жанра.

Автором этой удивительной книги является человек удивительной судьбы – Дмитрий Сергеевич Лихачёв.

В первой главе книги он сам рассказывает о том, как сложилась его судьба. Вот некоторые штрихи его биографии.

В возрасте 11 лет он стал свидетелем революции 1917 года.

Через несколько лет, уже будучи студентом, Дмитрий Лихачев был арестован за участие в собрании одного из популярных тогда студенческих кружков, приговорен к пяти годам исправительных работ и сослан на Соловки в бывшей Соловецкий монастырь, расположенный на Севере России, который стал одним из первых лагерей изначально известной системы Гулаг. Этот опыт не сломил, а закалил юного Лихачева. Он трудился на строительстве Беломорско -Балтийского канала.

В 1932 году его освободили досрочно.

В 1935 г. Лихачев издал свою первую научную статью, материалы для которой были собраны во время заключения. Через год с него была снята судимость.

Лихачев был приглашен в Институт русской литературы, начав карьеру научного сотрудника. Не смог поступить в аспирантуру, так как к бывшему заключенному были предъявлены особые, слишком строгие, требования.

В годы войны Лихачев находился в осажденном Ленинграде, но и в этих условиях не прекращал свой научной деятельности. В это время им была написана брошюра "Оборона древнерусских городов".

В 1947 г. Лихачев стал доктором наук.

Его прежде всего интересовала славянская культура, ее история и развитие. Путем своих научных исследований он доказывал, что искусство славянских народов занимает одно из центральных мест в общечеловеческой культуре.

Учёного интересовала художественная ценность древнейших русских письменных источников. Особенностью метода Лихачева был комплексный подход к различным проявлениям древнерусского искусства.

Переводы Дмитрием Сергеевичем выдающихся древнерусских произведений - "Слова о полку Игореве" и "Повести временных лет" считаются классическими и одними из самых удачных.

Особенностью деятельности Лихачева было то, что даже в своих сугубо научных исследованиях он выступает преждевсего как учитель, стремящийся пробудить в читателя подлинный интерес к культурной жизни. Лихачев утверждал, что любой человек обязан быть интеллигентным, считая это качество главным. Интеллигентность человека определяет его правильное отношение к окружающей жизни, позволяет определить истинные и ложные ценности.

В книге «Земля родная» речь идет прежде всего о духовных ценностях. Что же это такое?

Это своеобразный духовный капитал человечества, накопленный за тысячелетия,

который не только не обесценивается, но, как правило, возрастает.

Речь идёт прежде всего о моральных и эстетических ценностях. Они по праву считаются высшими, ибо во многом определяют поведение человека.

Для моральных ценностей основным является вопрос о соотношении добра и зла, природе счастья и справедливости, любви и ненависти, смысла жизни.

Духовные ценности — добрые обычаи, традиции, представления о добром и красивом, а также язык, литературные произведения, поднимающие человека над обыденностью и показывающие ему идеал.

Многие главы этой книги – как бы напутствие начинающим жить подросткам. И здесь Лихачёв продолжает лучше традиции русской литературы, заложенные еще в древности.

«Поучение Владимира Мономаха» - одно из таких произведений. В нём так же сложная тема нравственного выбора человека приобретает форму простого, доверительного разговора о том, как находить согласие с окружающим нас миром.

Чему же учит нас книга «Земля родная»?

Глава «Молодость – это вся жизнь» говорит о том, что именно в молодости мы приобретаем то, на чём будет строиться наша жизнь.

Во-первых, человек вступает в новый, «взрослый» мир со школьниками и университетскими товарищами.

Во-вторых, круг самых лучших, самых близких друзей формируется в молодости.

В-третьих, только настоящие друзья помогут разделить горе, и искренне порадуются успехам, и сделают это так, чтобы радость не испортила человека, а дала ему настоящее душевное богатство.

В-четвёртых, нужно хранить молодость души до самой старости.

А в-пятых, «Береги честь смолоду»: от репутации школьных лет уйти нельзя; изменить её можно, но очень трудно.

Основными положениями главы «Искусство открывает нам большой мир» можно считать следующие.

Русская культура – открытая культура, добрая, смелая, всё принимающая и всё творчески осмысливающая.

Суть русской культуры в её интернационализме, терпимости. Ценность замечательных художников в том, что они «разные».

Не следует бояться нового, нужно ценить то, что даёт нам прогрессивная мировая литература.

Художники, картинные галереи должны развиваться, поскольку они развивают нашу духовную восприимчивость, наш вкус.

Большую роль отводит Дмитрий Сергеевич Лихачёв умению говорить и писать.

Помните, ребята, что

Учиться говорить и писать нужно всё время;

(что)Язык – самая большая ценность народа, на котором он думает, говорит и пишет, он формулирует наши мысли;

(что) Русский язык – язык великого народа.

(что) Язык – важнейший показатель умственного развития человека, показатель культуры народа.

(что) Слова – «плевки» это проявление слабости человека;

(что) Язык человека – это его мировоззрение и его поведение.

(что) Говорить надо так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно.

(что) Уметь хорошо писать надо всем!

(что для того) Чтобы научиться писать, надо обращать внимание на свою речь, на речь других, писать письма, дневники, которые будут вашим своеобразным отчётом самому себе о том, что вы делаете, как делаете, т.е. даёте оценку своим собственным словам, поступаем.

В книге «Земля родная» Лихачёв ставит вопрос об исторической и культурной преемственности поколений. Он считает, что культура способна преодолевать время, соединять прошлое, настоящее и будущее.

Без прошлого, считает он, нет будущего; тот, кто не знает прошлого, не может строить будущее. Мы убедились, как важно для нас сегодня мудрое, очищающее слово Лихачёва, человека высокой духовности.

Основные выводы:

Д. С. Лихачев советует, наказывает нам хранить чистоту языка, чтобы быть интересным собеседником, соблюдая чеховское правило: «Краткость – сестра таланта», стремясь к образности и выразительности языка; для этого надо учиться упорно и терпеливо.

Домашнее задание:

1. Читать стр.203-210 учебника

2.Записать краткий конспект биографии Д.С.Лихачёва в тетрадь;

3.На вопросы 1,3 "Проверь себя" ответить устно;

4. На вопрос №2 "Проверь себя" ответить письменно.

22.04.2020

Тема урока: М.М.Зощенко "Беда". Зощенко -верный последователь гоголевского направления в литературе.

На этом уроке мы поговорим о прекрасном писателе

Михаиле Михайловиче Зощенко. Разберём его рассказ «Беда».

Просмотрите видеоурок!

Михаи́л Миха́йлович Зо́щенко (28 июля (9 августа) 1894, Санкт-Петербург— 22 июля 1958, Сестрорецк) —

русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик. Классик русской литературы.

Родился Михаил Михайлович Зощенко в семье художника Михаила Ивановича Зощенко и его жены актрисы и писательницы Елены Иосифовны. Это произошло 29 июля 1894 года в Санкт-Петербурге.

В положенное время мальчик был отдан в гимназию №8. Сам писатель вспоминал, что учился он плохо. А по русскому языку был последним учеником в классе. Его экзаменационное сочинение было оценено баллом «единица». И это в то время, когда, когда он уже – правда, для себя – писал рассказы.

Как бы то ни было, гимназия была окончена. Михаил поступил на юридический факультет Петербургского университета. Но через год студенческую скамью пришлось покинуть: не было денег для уплаты за учёбу. Михаил начал работать контролёром на железной дороге. Деньги небольшие, но всё-таки

…

Вскоре началась Первая мировая война. После Павловского военного училища прапорщика Зощенко отправили на фронт. Сражения, ранения, отравление газами… Капитан Зощенко был уволен в резерв, имея 4 боевых ордена.

А после пришла революция, а за ней и гражданская война. Зощенко вступил в Красную Армию, участвовал в боях. Но перенесённое отравление газами дало осложнение на сердце. Сердечный приступ едва не убил молодого человека. Михаил демобилизовался и вернулся в родной Петроград.

Гражданская война оставила после себя разруху. Найти работу было сложно. Кем только не служил Зощенко в это время! Он был дегустатором сыра на сырном заводе, агентом уголовного розыска, сапожником, милиционером, столяром, инструктором по кролиководству и куроводству… Сам писатель говорил о более чем десятке профессий, сменённых им за 3-4 года.

И вот наконец нашлось дело, которое стало главным в жизни Михаила. Он начал писать. И сразу же заявил о себе как о сильнейшем сатирике. Он стал одним из любимых писателей многих людей. Его книги выходили большими тиражами. На встречах с ним всегда было много народа. В 1939 году Михаила Зощенко Президиум Верховного Совета СССР наградил орденом Трудового Красного Знамени.

Зощенко пишет о тех недостатках и о тех людях, которые мешают сделать жизнь общества прекрасной. Его герои – либо мещане-обыватели, идущие на всё ради своего благополучия, либо простые люди, попадающие в неприятные переделки из-за бюрократии, канцелярской волокиты и перестраховки властей на местах.

В начале Великой Отечественной войны Зощенко пытался вступить в Красную Армию, но в связи с болезнью сердца его признали негодным к службе. Его фронтом стал рабочий стол, за которым он писал антивоенные фельетоны, рассказы, статьи в газеты. Он входил в состав редколлегии журнала «Крокодил», работал в отделе сценариев на «Мосфильме».

Постепенно отношение к Зощенко начало меняться. Его почти перестали печатать, исключили из Союза писателей. Редакции расторгли все договоры и потребовали вернуть выданные авансы. А самым болезненным было лишение продуктовой карточки.

Сейчас нам трудно понять, насколько тяжёлым был именно этот удар. Но в 1946 году продукты выдавались ещё по карточкам, и тем, у кого их не было, грозил голод. Чтобы прокормить семью, писатель пробовал чинить обувь, а также продавал личные вещи.

Благодаря хлопотам настоящих друзей карточку Зощенко вернули. Были даже опубликованы некоторые его произведения. Но всё равно приходилось прирабатывать переводами и опять-таки продавать вещи.

Время от времени травля утихала, потом разгоралась с новой силой. А когда на одной из встреч с читателями (да ещё иностранными!) Зощенко заявил, что все обвинения в его адрес несправедливы, терпение властей кончилось. О нём перестали писать вообще, словно его и не было.

Но мир состоит не только из перестраховщиков и чинуш. Талант Зощенко оказался востребован. Журналы «Ленинградский альманах» и «Крокодил» пригласили его быть сотрудником.

Известные писатели – Корней Чуковский, Вениамин Каверин, Всеволод Иванов, Николай Тихонов – делали всё возможное для защиты Зощенко.

Благодаря им вышла из печати книга «Избранные рассказы и повести (тысяча девятьсот двадцать третий – тысяча девятьсот пятьдесят шестой годы)».

Но здоровье писателя становилось всё хуже. У него началась, говоря современным языком, депрессия. Он слабел физически, мало чем интересовался. Наверное, именно в то время он и был на приёме у врача, посоветовавшего ему «читать Зощенко».

22 июля 1958 года, не дожив две недели до дня рождения, Михаил Михайлович Зощенко умер. Власти запретили хоронить его в Ленинграде. Могила Зощенко находится в Сестрорецке.

Так почему же и сам Зощенко, и его произведения оказались в опале? Почему писателя так старательно и зло подвергали травле и гонениям? Дело в том, что эпиграфом ко многим и многим его произведениям может быть пословица: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива».

Зощенко был самым правдивым, самым искренним зеркалом советского общества. Все его недостатки, перегибы представали во всей своей красе. И вместо того, чтобы устранить недостатки и наказать виновных, «рожа» (власть имущие) решила наказать автора. Ведь он, по обвинениям, искажал действительность, изображал то, чего не было.

Было, всё было. Зощенко свои рассказы почти не выдумывал. Он брал истории из жизни и литературно их обрабатывал. Об одной такой истории мы сегодня и поговорим.

Рассказ «Беда» прост по сюжету. Этот сюжет можно передать двумя предложениями. Мужик долго копил деньги на лошадь, отказывая себе во многом. Он купил лошадь и пропил её. Казалось бы – о чём здесь писать? Но Зощенко умел в малом сказать о большом.

У каждого человека есть мечта. Ну, не всем же мечтать о высоком – мечтать можно и о собственной лошади. Особенно если ты сельский житель и тебе без лошади нельзя.

Глотов копит старательно, едва ли не изнуряет себя:

Питался худо, бросил махорку, а что до самогона, то забыл, какой вкус в нём. То есть как ножом отрезало — не помнит Егор Иваныч, какой вкус, хоть убей.

Никого не напоминает? А ведь у Глотова есть литературный собрат по столь же малой, но столь же ему необходимой мечте. Егор Иваныч писателя Зощенко – это Акакий Акакиевич Башмачкин писателя Гоголя. Но если Башмачкин лишился новой шинели из-за кражи, то Глотов потерял свою лошадь только по собственной глупости.

Зощенко живым, ярким народным языком описывает и накопление нужной суммы, и радость от предстоящей покупки. Мы видим, что для Глотова покупка – это праздник. Ведь именно потому отказал он мужику из соседней деревни, что всё получилось бы слишком буднично:

— Что ты, батюшка! — сказал он.

— Я два года солому жрал — ожидал покупки. А тут накося — купи у него лошадь. Это вроде как и не покупка будет... Нет, не пугай меня, браток. Я уж в город лучше поеду. По-настоящему чтобы.

Момент торга, осмотра лошади, сама покупка – всё это для Егора Иваныча радостные события. Он пока скорее играет в покупку, чем покупает по-настоящему. Изображая знающего и понимающего толк в лошадях человека, он «до того запугал тихую клячу, что та, невозмутимая до сего времени, начала тихонько лягаться, не стараясь, впрочем, попасть в Егора Иваныча».

Надо думать, Зощенко не раз наблюдал сцены торга, ведь очень живо и красочно описывает он торг и покупку. Деньги мужику достались тяжёлым трудом и многими лишениями. Ему больно смотреть на то, как они уходят в чужие руки:

Он долго и с сожалением пересчитывал их и подал торговцу, слегка отвернув голову. Ему было невыносимо смотреть, как скрюченные пальцы разворачивали его деньги.

Но вот лошадь – воплощённая мечта – бредёт, ведомая в поводу, за новым хозяином. И опять яркими сочными мазками рисует автор восторг человека, его неумение выразить свою радость:

Он вдруг скинул с себя шапку и в восторге стал давить её ногами, вспоминая, как хитро и умно он торговался.

Когда восторг немного утих, Егор Иваныч, хитро смеясь себе в бороду, стал подмигивать прохожим, приглашая их взглянуть на покупку.

Этот переполняющий Глотова восторг и принудил мужика отправиться в кабак «вспрыснуть» покупку. И малознакомого человека с собой позвать: радость буквально распирала Егора Иваныча. Нужно было с кем-то ею поделиться.

Итог закономерен. Лошадь пропита. Два года лютой экономии пропали даром. Кто же виноват в этом? Только сам Глотов. Ему хотелось похвалиться покупкой, покрасоваться, погордиться. Ну, а пьяному – море по колено. В пьяном угаре и покупка ушла на вино.

Осуждает ли Зощенко своего героя? Да, осуждает. Но и жалеет. Ведь он так глупо и бестолково остался тот ни с чем.

— А я, милый, два года солому лопал... зря...

Потому рассказ и назван «Беда», что смех-то здесь сквозь слёзы.

Есть ли такие Глотовы сейчас? Да сколько угодно! Рассказы Зощенко до сих пор не потеряли своей насущности. Стоит только внимательно посмотреть вокруг, как делал это Михаил Михайлович Зощенко, и мы увидим героев его рассказов воочию.

«А глупость – не головная боль, которая от порошка проходит».

Михаил Михайлович Зощенко

Домашнее задание:

1.Записать краткий конспект биографии М.М.Зощенко в тетрадь;

2.Прочитать стр.211-216 в учебнике;

3.Письменно ответить на вопрос №3 стр.216 рубрики "Проверь себя";

4.На вопросы 1,2 ответить устно.

23.04.2020

Тема урока: "Тихая моя Родина". Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего.

На уроке мы рассмотрим вопрос о взгляде искусства на природу; прочитаем стихотворения поэтов ХХ столетия о природе (Брюсов, Есенин, Заболоцкий); проведём исследование средств художественной выразительности, которыми поэты пользуются как художники, создавая пейзажное поэтическое полотно.

Просмотрите видеоурок!

Пойми живой язык природы – и скажешь ты: прекрасен мир!

И.С. Никитин.

Зима, весна, лето, осень – четыре времени года. Сменяя друг друга, они дарят нам радость жизни. Они все прекрасны!

Зима чудесна в своём белоснежном одеянии, расписных серебристых узорах. Она полна таинственных сказок, мандариновых запахов, возвращающих нас в детство, новогодних подарков и протяжных песен вьюги.

Весна окутывает нас бело-розовой пеной цветущих деревьев, очарованием пробуждающейся природы, звонкими серенадами птиц, улыбкой ясного солнышка и множеством прелестниц, появляющихся на улицах.

Лето – это радость общения, путешествий, это море, солнце, изумрудная зелень и пёстрый ковёр цветов, разостланный по земле. При слове «лето» мы ощущаем сладость спелых ягод на губах, аромат лугов.

Сказка осени вне всяких похвал! Огненно-рыжей плутовкой мечется она по лесам и полям. Словно большая пёстрая птица машет крылами, сбрасывая на землю свой яркий нарядный перистый узор.

Красоту природы можно передать красками на холсте. Природа вдохновляет музыкантов и композиторов. Поэты тоже передают красоту природы, но через словесные образы, а вместо красок используют средства художественной выразительности.

Брюсов Валерий Яковлевич — русский поэт начала ХХ века, а также прозаик, драматург.

Писать Брюсов начал очень рано, еще ребенком, сочиняя стихи, рассказы и научные статьи. Уже в 13 лет Брюсов связывал свою будущую жизнь с поэзией. В пору обучения в гимназии Брюсов сочинял стихи, занимался изданием рукописного журнала. Более регулярно Брюсов стал печатать свои произведения с 20 лет.

К началу 1890-х наступила пора увлечённости Брюсова произведениями французских символистов. «Знакомство в начале 90-х годов с поэзией Верлена и Малларме, а вскоре и Бодлера, открыло мне новый мир. Под впечатлением их творчества созданы те мои стихи, которые впервые появились в печати», — вспоминает Брюсов.

Русский поэт Сергей Есенин о своей Родине писал:

Тот, кто видел хоть однажды

Этот край и эту гладь,

Тот почти березке каждой

Ножки рад поцеловать.

Родился поэт в селе Константиново в Рязанской губернии. Село расположено на живописном высоком берегу Оки. Русская красота тех мест завораживает. Поэт в будущем много путешествовал, побывал и в Европе, и в Азии, и даже в Америке. Но сердцем он всегда оставался со своей родиной. Его друзья вспоминали момент, когда Есенин вернулся из-за границы: «Он был счастлив, что вернулся домой, в Россию. Радовался всему, как ребенок. Трогал руками дома, деревья... Уверял, что все, даже небо и луна, другие, чем там, у них».

Тема природы является одной из главных в поэзии Есенина. О себе он сказал: «Я последний поэт деревни».

Есенин считает, что в самом имени «Россия» спрятано «синее что-то».

Он пишет: «Россия! Какое хорошее слово…

И «роса», и «сила», и синее» что-то!»

Читая стихотворение «Топи да болота», мы слышим треньканье синиц, гомон косарей, скрип телеги, свист ветра. Мы чувствуем запах хвойного леса, луговых трав, липы.

В поэзии Есенина природа оживает.

В каждом слове, в каждом образе чувствуется любовь поэта к родной природе. И даже топи да болота кажутся привлекательными. Так талантливо создал поэт прекрасный образ своей родины.

Также как и Есенин, о незатейливой, но милой сердцу красоте своей родины пишет Николай Заболоцкий в стихотворении «Я воспитан природой суровой».

Я воспитан природой суровой,

Мне довольно заметить у ног

Одуванчика шарик пуховый,

Подорожника твердый клинок.

Чем обычней простое растенье,

Тем живее волнует меня

Первых листьев его появленье...

Главная идея стихотворения в том, что Заболоцкий ценит природу своего родного края за простоту, скромность, сдержанность, искренность. В себе автор также подразумевает эти черты, ведь он воспитан природой и думает с ней одну думу.

Стихотворение Фёдора Сологуба «Забелелся туман за рекой…» пронизано совсем другим настроением. Лирический герой этого стихотворения ищет уединения на берегу реки, чтобы помечтать при свете костра. И туман, и деревья над водой как нельзя лучше соответствуют его желанию. Течение реки обычно успокаивает чувства, уносит все тревоги и излишние впечатления суетных будней, помогает сосредоточиться и погрузиться в себя. Огонь костра, который неторопливо разжигает герой, создает тепло и уют и также помогает сосредоточиться на собственных мыслях и ощущениях.

В настроении героя чувствуется усталость, желание отрешиться от чего-то беспокоящего, не дающего осмыслить свой путь. Есть даже оттенок безнадёжности, непоправимости судьбы. Это те мысли и чувства, с которыми лирический герой не может поделиться с другими людьми, не говорит он об этом и в стихотворении. Возможно, это раздумья о том, что могло бы сбыться, но не сбылось, например, об утраченной любви или бездумно прожитых годах. Довериться он может только природе — молчаливому сопереживателю и утешителю, врачевателю душевных ран.

.png)

Николай Рубцов

Лирика (как один из трех родов литературы — эпос, лирика, драма) более других родов соответствует задаче выражения непосредственных чувств, переживаний и состояний человека при созерцании природы или, как в стихотворении Николая Рубцова, при посещении мест, связанных с воспоминаниями детства. Чувства благоговения и грусти, овладевшие поэтом, передаются выразительным эпитетом «тихо», который сопровождает все диалоги и картины, увиденные поэтом. Это своеобразный камертон, настраивающий читателя и поэта на погружение в состояние священного молчания перед тем, что уже никогда не повторится в жизни: детство, мать, школьные годы.

Лаконизм выражения, немногословие, присутствие таких выразительных деталей, как заросший травой (забвения) купол церкви, тина и заболоченность места для купания, вопрошание про погост и ответ – «Это на том берегу», — всё призвано подчеркнуть необратимость хода жизни. Можно сесть на новый забор школы, но это ничего не меняет — «время придёт уезжать», и только, как прежде, «...Речка за мною туманная / Будет бежать и бежать». Поэтому у поэта возникает пронзительное переживание «самой жгучей», «смертной», т. е. пожизненной, кровной связи с Родиной, воплощением которой становится «каждая изба» и «туча», «с громом, готовым упасть». Гром в этом случае передает внезапность прозрения (буквально, как громом оглушенный) и понимания нерасторжимости этой связи.

Тема природы в русской поэзии неразрывна с темой любви к родине, к местам, где человек родился, познавал мир вокруг, учился видеть и ценить красоту в самых простых вещах: в первом подснежнике, в пении соловья, в шелесте травы.

Домашнее задание:

1.Прочитать статью "Стихотворения о родной природе" стр.218-219

2.Выразительное чтение НАИЗУСТЬ одного

из стихотворений (по выбору учащихся) стр.220-228

29.04.2020

Тема урока: Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы русскими поэтами.

Природа вызывает разные чувства у людей: художники изображают её красками, композиторы и музыканты звуками, а поэты словами. В лирических произведениях она одушевлена, наделена переживаниями, свойствами и чертами живого существа. Такое отношение к природе уходит своими корнями в далёкую древность. Человек воспринимал могучие силы стихий как нечто живое, способное чувствовать и потому не столько изображал природу, сколько беседовал с ней.

Просмотрите видеоурок!

Сочувственное отношение к окружающей природе – высшей творческой силе нашего мира – позволяет поэтам создавать запоминающиеся образы в стихах. Красота родного пейзажа, красота человеческой души, красота отчей земли и труда на её нивах сливаются в русской поэзии в одно гармоническое целое.

Традиции пейзажной лирики были заложены А. С. Пушкиным. В стихотворениях «Зимняя дорога», «Зимнее утро», «Деревня», «Осень» поэт достиг удивительного сочетания возвышенности чувств и реалистической детали описываемого. Вслед за поэтом мы одухотворяем природу.

Стихи о природе – это трепетный рассказ о собственной душе. Поэты видят русскую природу по-разному, каждый по-своему, испытывая сложные чувства, помогая нам понять, почему мир видится именно таким.

А. А. Фет – один из замечательнейших русских поэтов-пейзажистов. В его стихах во всей красоте предстает и русская весна – с цветущими деревьями, первыми цветами, с журавлями, кричащими в степи. Мне кажется, образ журавлей, так любимый многими русскими поэтами, впервые обозначил Фет.

В поэзии А. А. Фета природа изображена детально. В этом плане он новатор. До Фета в русской поэзии, обращенной к природе, царило обобщение. В его стихах мы встречаем не только традиционных птиц с привычным поэтическим ореолом – как соловей, лебедь, жаворонок, орел, но и таких как бы простых и непоэтичных, как сычь, лунь, чибис, стриж.

Например:

И слышу я в изложине росистой

Вполголоса скрипят коростели –

Знаменательно, что здесь мы имеем дело с автором, который по голосу различает птиц и более того – замечает, где эта птица находится. Это, конечно, не просто следствие хорошего знания природы, а любовь к ней поэта, давняя и обстоятельная.

По-видимому, в работе над стихами о природе автор должен обладать незаурядным вкусом. Потому что в ином случае он тут же рискует впасть в подражание народной поэзии, которая изобилует такими вариантами.

Многие стихи А. А. Фета – это непревзойденные по красоте картины природы. Лирический герой полон романтических чувств. В лирике передается то восхищение природой, то светлая грусть, навеянная общением с нею.

Я пришел к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По листам затрепетало…

Читателю передается владеющее поэтом ликование оттого, что «лес проснулся, весь проснулся. Веткой каждой».

Стихи Фета входят в детские хрестоматии и сборники; именно малышам свойственно чувство радости постижения мира. В таких его стихотворениях, как «Кот поет, глаза прищуря», «Мама, глянь-ка. Из окошка», присутствуют и сами дети – со своими заботами, своим восприятием окружающего.

Мама! Глянь-ка из окошка –

Знать, вчера недаром кошка

Умывала нос.

Грязи нет, весь двор одело,

Посветлело, побелело –

Видно, есть мороз…

Не колючий, светло-синий

По ветвям развешан иней –

Погляди хоть ты!

Главное в лирике Ф. И. Тютчева – страстный порыв человеческой души и сознания к освоению бесконечного мира. Юной, развивающейся душе такой порыв особенно созвучен. Близки детям и те стихи, где поэт обращается к образам природы:

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний первый гром,

Как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом...

От самого ритма такого стихотворения возникает чувство причастности к животворящим силам природы.

Неохотно и несмело

Солнце смотрит на поля.

Чу, за тучей прогремело,

Принахмурилась земля.

Жизнь природы у поэта предстает драматично, порой в яростном столкновении стихийных сил, а порой лишь как угроза бури. Так, в стихотворении «Неохотно и несмело...» конфликт не развернулся, гроза ушла, и вновь засияло солнце; в природе наступило успокоение, как наступает оно и в человеке после душевных бурь:

Солнце раз ещё взглянуло

Исподлобья на поля –

И в сиянье потонула

Вся смятённая земля.

Умение передать «душу природы» с удивительной теплотой и вниманием приближает стихи Тютчева к детскому восприятию. Олицетворение природы иногда становится у него сказочным, как, например, в стихотворении «Зима недаром злится...». В стихотворении «Тихой ночью, поздним летом...» рисуется как будто неподвижная картина июльской ночи в поле – времени роста и созревания хлебов. Но главный смысл в нем несут глагольные слова – они-то и передают подспудное, невидимое, безостановочное действие, происходящее в природе.

Некоторые стихотворения можно соединить с игрой, наблюдением. Например, наблюдая снегопад, прочитать стихотворение А. Барто «Снег, снег кружится…», а потом предложить малышам собраться в кружок и «завертеться, как снежок». Возвратившись с прогулки, предложить сделать самим снег (из бумаги, ваты, пенопласта и др., поиграть с получившимся «снегом» и ещё раз прочитать стихотворение «Снег», и тут же получившиеся снежинки наклеить на лист бумаги, изобразив снегопад, снежный ком, снеговика. В результате такой работы с поэтическими произведениями дети напитываются особыми чувствами к природе, её явлениям. Ведь вовремя и правильно прочитанные стихи о природе затрагивают у слушателей сердце и душу, вызывая эстетические чувства, любовь к природе, способствуют быстрому запоминанию стихотворений и развитию речи.

Поэты, описывающие в своих стихах природу, пользуются выразительностью, звучностью русского языка, «рисуют» лирические картины природы, передают настроения, создают сказочные образы.

Например, стихотворение А. Блока «Зайчик» пронизано грустью, строчки:

Осенью расплакались тонкие былинки,

Лапки наступают на мокрые листочки…

Бедный зайчик прыгает возле мокрых сосен,

Страшно в лапы волку серому попасть…

пробуждают у детей жалость, стремление защитить зайку, не дать его в обиду.

Великий педагог К.Д.Ушинский был убежден в том, что ребенок несчастен, если вырос, не любуясь цветами, не видя лугов. «Прекрасный ландшафт имеет тоже огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога» – писал он.

Познание природы затрагивает не только область ума, но и область нравственных чувств, идет усвоение на примере взрослых правил поведения в природе. Наблюдения, прогулки в природу целесообразно связывать с чтением книг о растениях и животных, рисованием, рассказыванием. Хорошо, когда в доме часто звучат стихи о природе, а вечером дети вместе с родителями рассматривают репродукции картин И.И.Левитана, К. Юона, А. Пластова, Шишкина, сами придумывают незатейливые стишки и зарисовывают увиденное в природе. Большое значение имеют просмотры телепередач «В мире животных».

Только взаимосвязь этического и эстетического способствует формированию действенной любви к природе. Необходимо научиться не только смотреть, но и видеть, не только слушать, но и вслушиваться, беречь красоту Родной природы.

Домашнее задание:

1. Просмотреть видеоурок;

2.Составить иллюстрационный сборник "Родная природа в русской поэзии ХХ века".

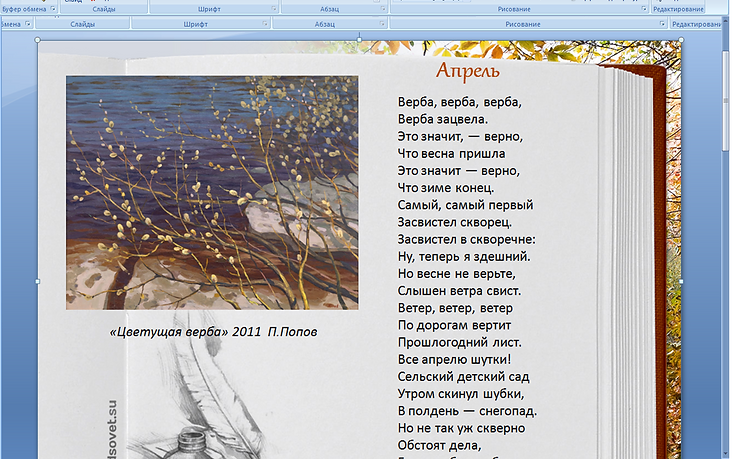

Ниже вы получите доступ к слайдам совместной презентации.

Вы должны оформить 2-3 слайда по теме "Природа в лирике поэтов ХХ века".

Разместите на них любое понравившееся стихотворение

о природе любого поэта ХХ века,

подберите подходящую к нему по сюжету репродукцию

картины любого художника-пейзажиста.

Обязательно указать авторов стихотворения и картины

и написать немного о них (по 3-5 предложений о каждом)

.jpg)

![ga2_[IS11RO_1-01]_[IL_01]-k.jpg](https://static.wixstatic.com/media/dba259_a543fe50927a416babf42baba573337f~mv2.jpg/v1/fill/w_224,h_258,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/ga2_%5BIS11RO_1-01%5D_%5BIL_01%5D-k.jpg)

Презентация

Образцы оформления

Агния Барто

30.04.2020

Тема урока: А.Вертинский "Доченьки", И.Гофф "Русское поле", Б.Окуджава "По смоленской дороге..". Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени.

Литература родного края: М.Л.Матусовский "Песня парка".

В XX веке писали стихи многие и многие поэты. Часть стихов положена на музыку, и из них получились песни. Так, песнями стали стихи Александра Блока, Ивана Бунина, Анны Ахматовой, Сергея Есенина… Хорошо известны романсы «Предчувствую тебя» (Блок), «Клён ты мой опавший» (Есенин) и другие. На этом уроке мы будем говорить о поэтах середины XX века и остановимся на некоторых именах. Это Инна Анатольевна Гофф, Булат Шалвович Окуджава, Александр Николаевич Вертинский.

А также познакомимся с творчеством Михаила Львовича Матусовского.

Просмотрите видеоурок!

В 20-м веке писали стихи многие и многие поэты. Часть стихов положена на музыку, и из них получились песни. Так, песнями стали стихи Александра Блока, Ивана Бунина, Анны Ахматовой, Сергея Есенина…

Хорошо известны романсы «Предчувствую тебя» (Блок), «Клён ты мой опавший» (Есенин) и другие.

Мы сегодня будем говорить о поэтах середины 20-го век.

Инна Анатольевна Гофф родилась в 1928 году в семье врача и преподавательницы французского языка. Когда в 1941 году к Харькову, родному городу девушки, подходили немецкие войска, семья эвакуировалась в Томск. Инна работала в госпитале и училась в школе.

Уже в то время Инна писала стихи, а после войны грамотная талантливая девушка без труда поступила в литературный институт имени Максима Горького. Сначала она училась у поэта Михаила Светлова и делала успехи. И вдруг, совершенно неожиданно для всех (но, наверное, не для себя), Инна перешла к Константину Паустовскому и начала писать прозу.

Основную известность Гофф приобрела как писательница. Хорошо знают читатели её повести и романы «Я — тайга», «Биение сердца», «Точка кипения», «Телефон звонит по ночам», «Рассказы — путешествия», «Рассказы-исследования» и другие.

Но стихам Инна Анатольевна тоже не изменяла. Правда, она редко их показывала. И только благодаря её друзьям – композиторам Эдуарду Колмановскому, Яну Френкелю и певцу Марку Бернесу – стихи, написанные «для себя», стали известными и любимыми песнями. Их пели Марк Бернес, Анна Герман, Мария Пахоменко, другие популярные певцы.

Песни «И меня пожалей», «Август», «Снова ветка качнулась», «Я улыбаюсь тебе», может быть, сейчас и нечасто звучат, но ещё совсем недавно они были очень популярны. Однако есть у Инны Гофф песня, которую знают все. Не каждому известны авторы песни, но сама песня известна всем.

В фильме режиссёра Эдмона Кеосаяна «Новые приключения неуловимых» белогвардейский поручик Перов задушевно поёт песню «Русское поле».

Это песня композитора Яна Френкеля написана им на стихи Инны Гофф.

Поле, русское поле…

Светит луна или падает снег, —

Счастьем и болью вместе с тобою.

Нет, не забыть тебя сердцем вовек.

Какие проникновенные слова!

Поэт Расул Гамзатов о песне «Русское поле» сказал так: «Это лучшая песня о родине. Я бы предложил сделать её Государственным гимном России». Едва ли может быть более высокая оценка песне, стихам для нее.

Инна Анатольевна Гофф написала поистине бессмертное стихотворение. Но сама она, к сожалению, бессмертной не была. Она умерла после тяжёлой болезни 26 апреля 1991 года.

«Написала, потому что люблю поле. Люблю русское поле, потому что родилась в России. Таких нигде и нет, наверное… Как мала суша в сравнении с «равниной моря», так малы города в сравнении с ширью наших полей. Полей… Этот ничем не заслонённый вид на край света, из-за которого утром всплывает солнце и за которым оно прячется к ночи…»

Инна Гофф.

Если как поэт, тем более как поэт-песенник Инна Гофф была известна мало, то этого не скажешь о её современнике поэте Булате Окуджаве.

Булат Шалвович Окуджава родился 9 мая 1924 года. Родители дали сыну имя Дориан – в честь героя романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана на Грея». Сын грузина и армянки, он родился в Москве, где отец и мать были на партийной учёбе и работе. Сам о себе Окуджава говорил так: «По происхождению я грузин. Но, как говорят мои московские друзья, грузин московского разлива. Родной язык мой – русский. Я - русский писатель».

Окуджава воевал, уйдя на фронт добровольцем в 17 лет. Был миномётчиком, получил тяжёлое ранение. В 1944 году по состоянию здоровья демобилизовался. Вернувшись в Тбилиси, где он жил до войны, окончил школу. В Тбилисском университете учился на филологическом факультете. Три года работал учителем в Калужской области. Там он издал первый сборник своих стихов «Лирика».

Родители Окуджавы были в довоенное время репрессированы: отец расстрелян, мать отбывала наказание в лагерях. После их реабилитации в 1956 году Булат приехал в Москву. Здесь его песни стали постепенно очень популярны. Их записывали на магнитофонные плёнки иногда просто на квартирах, куда приезжал Окуджава.

В 1961 году состоялся вечер авторской песни Булата Окуджавы. Следует отметить, что в СССР это был первый официальный концерт подобного вида. Так что Окуджаву можно назвать родоначальником авторской песни.

Творчество Окуджавы многосторонне: он поэт, писатель, композитор, бард, сценарист. Он писал песни для эстрады, для кинофильмов. Почти в 80-ти фильмах звучат его песни. И часто либо за кадром, либо в эпизоде поёт он сам.

Ваше благородие,

Госпожа Удача,

Для кого ты добрая,

А кому иначе.

(«Белое солнце пустыни»)

Горит и кружится планета,

Над нашей Родиною дым.

И значит, нам нужна одна победа,

Одна на всех. Мы за ценой не постоим!

(«Белорусский вокзал»)

Кроме того, Окуджава переводил стихи зарубежных поэтов. Поэзия Испании, Швеции, Финляндии, народов СССР стала доступна читателям благодаря этому талантливому человеку.

Окуджава объездил с концертами всю нашу страну, часто бывал за рубежом. На встречи с ним охотно шли люди в Канаде, США, Израиле, Германии, Франции.

Во время гастролей в Париже 12 июня 1997 года Булат Окуджава умер. Перед самой смертью, находясь в военном госпитале Кламар, он был окрещён и получил имя Иоанн – в честь святого мученика Иоанна Воина. Похоронен Окуджава в Москве на Ваганьковском кладбище.

Окуджава писал много песен для кино. Разумеется, поэт был знаком со многими актёрами, дружил с ними. Одним из таких друзей была актриса Жанна Болотова. Ей Окуджава посвятил четыре стихотворения, в том числе – «По Смоленской дороге». Сам Окуджава вспоминал, что это был единственный случай, когда музыка была им написана раньше стихов – стихи он дописал только через два дня.

О чём это стихотворение? О постоянной человеческой суете, которая уводит из дома именно тогда, когда надо бы остаться дома: «Всё нас из дому гонят дела, дела, дела...».

О любви, которая почти не имеет ответа:

«Может, будь понадёжнее рук твоих кольцо, -

Покороче б, наверно, дорога мне легла...».

О тоске по любимому человеку, сожалении о его холодности:

«Над дорогой смоленскою, как твои глаза,

Две холодных звезды голубых моей судьбы».

Дорога длина и однообразна: леса, леса, дорожные столбы, метель. Холодно в машине, но едва ли теплее и в душе. Холодные голубые звезды напоминают глаза любимой. Голубой цвет в цветовой гамме относится к холодным цветам, но автор усиливает сравнение словом «холодные». Так не глядят любящие глаза.

Оттого длинна дорога, оттого и кажется, что метель сквозь стекло метёт прямо в лицо. Ведь автор все равно любит эти глаза: «Две холодных звезды голубых моей судьбы». Посмотри эти глаза ласково, обними рук кольцо покрепче – и, кто знает, может быть, и дела можно было бы отложить. И уезжать не надо было бы. И не слепила бы метель, не наводили бы тоску леса и столбы вдоль дороги.

Окуджава признан зачинателем авторской песни. У него много последователей, в числе которых можно назвать Юрия Визбора, Александра Галича, Владимира Высоцкого и других. Но был у Окуджавы и предшественник. О нем мало знают, но его талант достоин того, чтобы о нем рассказать. Это – Александр Николаевич Вертинский.

Родился Вертинский 21 марта 1889 года. Будучи пятилетним ребёнком, он полностью осиротел. Его взяла в свою семью и воспитывала тётя. В гимназии Александр учился плохо, а вёл себя ещё хуже. Сначала его перевели в другую гимназию, но и там он проявил себя не лучшим образом. В результате был исключён вообще.

Ещё подростком он познакомился со многими известными людьми – поэтами, художниками, музыкантами. Попробовал писать – его одобрили. Предложили выступить, но дебют не состоялся: Александр испытывал панический страх перед зрителями.

Надо было как-то жить, зарабатывать «на хлеб насущный». Молодой человек не чурался никакой работы: продавал открытки, грузил арбузы, работал в типографии, в гостинице. Всё это его не устраивало. Он чувствовал, что способен на большее. Желая найти применение своим талантам, он уехал в Москву.

В Москве он играл в любительских спектаклях, на жизнь зарабатывал частными уроками.

В 1912 году его пригласили сниматься в кино, затем эти приглашения повторялись. Играл в эпизодических ролях, но много. Александр стал известен. А вот в Художественный театр его не приняли: Вертинский картавил, и Станиславский ему отказал.

Тогда Вертинский предложил другому театру свой номер. Он в костюме и в гриме Пьеро пел песни. Популярность его стала огромной. Многие известные театры были рады предоставить Вертинскому свои сцены.

После революции Вертинский покинул Россию. Он ездил по разным странам и давал концерты. В Китае он познакомился с Лидией Циргвава, они поженились. Там же, в Китае, родилась первая дочь – Марианна. Жили в бедности. Актёр вынужден был работать в нескольких местах, чтобы прокормить семью.

Много раз пытался Вертинский вернуться на Родину, но всегда получал отказ.

Александр Николаевич тосковал по родине, писал о ней стихи. Его интересовало всё, связанное с ней. Он вновь и вновь просил разрешить ему вернуться, но получил это разрешение только в 1943 году – после 23-х лет скитаний по всему миру.

В Советском Союзе Вертинского не забыли простые люди, помнившие его романсы. Поэт и актёр много ездил по всей стране, особенно по так называемой «глубинке» - наиболее отдалённым районам СССР. А дома ждали жена и уже две дочери. Видеться приходилось нечасто, чаще общались письмами.

Немолодой уже человек, Вертинский продолжал концерты. Кроме того, он снимался в кино. И за роль кардинала в фильме «Заговор обречённых» получил единственную свою награду – Сталинскую премию. Но здоровье становилось хуже, и 21 мая 1957 года Александр Николаевич скончался от острой сердечной недостаточности.

Как уже говорилось, Вертинский очень любил своих дочерей – Марианну и Анастасию. Он до последнего дня заботился о них. Из своих поездок он всегда привозил им подарки, а когда бывал дома, почти всё время проводил с ними. Он не только баловал их, но и воспитывал.

И талантливые дочери талантливого отца стали известными киноактрисами. Разве можно забыть нежную мечтательную Ассоль в исполнении Анастасии? А прекрасная, верная своей любви золотошвейка Вероника из фильма «Город мастеров» Марианны? И ролей у каждой из сестёр множество.

Отец не дожил до известности своих дочерей. Но он много сделал для того, чтобы пробудить и развить в них талант.

С самого рождения девочки были его любимицами, его счастьем, целью всей его жизни. Об этом он с нескрываемым восторгом говорит в стихотворении «Доченьки».

Уже название – «Доченьки» – говорит само за себя. Не «Дочери», не «Дочки» – «Доченьки». Оно показывает, какие чувства испытывает автор, насколько дороги ему его малышки. Стихотворение было написано в 1943 году, когда девочки были совсем маленькими. Любящий отец не скрывает своей нежности:

У меня завелись ангелята,

Завелись среди белого дня.

Не очень желанные поначалу, дочери круто изменили мировоззрение пожилого мужчины. Он совсем по-другому начал воспринимать окружающий мир. Девочки для него – ангелята, котята, доченьки.

Стихотворение – своеобразная клятва отца над колыбелью дочерей: он сделает всё для того, чтобы жизнь малышек была прекрасна и безоблачна.

Будет дом. Будет много игрушек.

Мы на ёлку повесим звезду.

Но наивысшим счастьем почитает отец то, что его девочки будут иметь Родину, говорить на русском языке, слушать русские сказки и песни:

Много русского солнца и света

Будет в жизни дочурок моих.

И что самое главное - это

То, что Родина будет у них!

Возможно, именно для этого он так настойчиво добивался разрешения вернуться в Россию.

Для их счастья отец, как птица, «гнездо своё вьёт». И вспоминается царица из сказки Пушкина:

И царица над ребёнком,

Повторяя припев, автор показывает преемственность поколений: его молодость – «ноченьки, соловьи» – давно ушла, но вот растут дочери, и у них тоже скоро будут свои соловьи и ноченьки.

Ничто не страшит счастливого отца, даже смерть, ведь он знает, что «закроют доченьки оченьки» его. И будут помнить, и будут жить, продолжая его жизнь.

«Люди – как музыкальные инструменты: их звучание зависит от того, кто к ним прикасается».

Вергилий, римский поэт.

Литература родного края.

Михаил Львович Матусовский

Родился 23 (10) июля 1915 года в Луганске в рабочей семье. Фронтовик, автор стихов к песням «С чего начинается Родина», «Старый клён», «На безымянной высоте», «Московские окна», «Подмосковные вечера», «Что так сердце растревожено», «Школьный вальс», и многим другим. Многие произведения написаны Матусовским специально для кино. Вот лишь некоторые «его» фильмы: «Щит и меч» (кстати, «С чего начинается Родина» – именно оттуда), «Тишина», «Верные друзья», «Испытание верности», «Неподдающиеся», «Девчата», «Матрос с «Кометы»...

Окончив строительный техникум в Луганске, Михаил Львович стал работать на заводе. В это же время начал печатать свои стихи в местных газетах и журналах, часто выступал на литературных вечерах, уже тогда получив признание. В начале 1930-х приехал в Москву учиться в Литературном институте, слушал лекции Гудзия и Поспелова, Аникста и Исбаха, Асмуса и Соколова. Увлёкся древнерусской литературой.

Михаил МатусовскийВ 1939-м году ММ, окончив институт, поступил в аспирантуру, три года работал над диссертационным исследованием под руководством Н. Гудзия, знатока древнерусской литературы. Кандидатская диссертация Михаила Львовича была посвящена древнерусской литературе. В том же, 1939-м, он стал членом Союза писателей СССР.

Защита диссертации, назначенная на 27 июня 1941, не состоялась – началась война, и Михаил, получив удостоверение военного корреспондента, ушёл на фронт. Н. Гудзий добился разрешения, чтобы защита состоялась без присутствия соискателя, и Матусовский, находясь на фронте, получил телеграмму о присвоении ему степени кандидата филологических наук.

Военный журналист Матусовский воевал на Северо-Западном, 2-м Белорусском, Западном фронтах Великой Отечественной войны. Среди его фронтовых наград, к которым он был представлен за мужество и героизм, – ордена Красной Звезды, Октябрьской революции, Отечественной войны первой степени, Трудового Красного Знамени, медали.

Помимо фронтовых публикаций, и в годы войны, и после неё Матусовский написал немало текстов песен на военные темы. Сюжеты почти всегда брал из жизни. Многие из тех песен уже давно стали классикой. Но поэт видел в них лишь робкие ученические наброски.

По-настоящему первой своей удачей считал «Вернулся я на родину», в которой говорится о том, как после окончания войны автор возвращается в свой родной город (Заречная – одна из улиц старого Луганска):

Вернулся я на родину. Шумят берёзки встречные.

Я много лет без отпуска служил в чужом краю.

И вот иду, как в юности, я улицей Заречною,

И нашей тихой улицы совсем не узнаю...

Музыку к этой песне написал Марк Фрадкин, первым исполнителем стал Леонид Утёсов. «Я был счастлив и горд, когда её начал петь Леонид Утёсов... После него я поверил в силы и возможности песни», – писал поэт.

Во фронтовых газетах систематически появлялись стихотворные фельетоны и частушки Матусовского, а главное – его песни.

Во время войны вышли сборники стихов: «Фронт» (1942), «Когда шумит Ильмень-озеро» (1944); в послевоенные годы – сборники и книги стихов и песен: «Слушая Москву» (1948), «Улица мира» (1951), «Всё, что мне дорого» (1957», «Стихи остаются в строю» (1958), «Подмосковные вечера» (1960), «Как поживаешь, Земля» (1963), «Не забывай» (1964), «Тень человека. Книга стихотворений о Хиросиме, о её борьбе и её страданиях, о её людях и её камнях» (1968), «Это было недавно, это было давно» (1970), «Суть: стихи и поэмы» (1979), «Избранные произведения в двух томах» (1982), «Семейный альбом» (1983) и многие другие.

Среди награды: ордена «Отечественной войны I степени», «Красной Звезды», «Октябрьской Революции», два ордена «Трудового Красного Знамени».

Михаил Львович – лауреат Государственной премии СССР (1977).

На его стихи писали песни такие композиторы Дунаевский, Соловьёв-Седой, Хренников, Блантер, Пахмутова, Цфасман, Мокроусов, Левитин, Шаинский создали прекрасные песни на слова Матусовского. Особенно много песен родилось у Михаила Львовича в содружестве с Вениамином Баснером.

Творческий путь М.Матусовского

После войны, в 1948 году, поэт издал сборник «Слушая Москву», отдавая дань уважения городу, в котором прошла его молодость.

Рассказывая о своих детских и отроческих годах, Матусовский тепло вспоминал своих учителей. Особенно тепло он отзывался о своей учительнице литературы Марии Семеновне, у которой он писал и стихи, и прозу. Позже свою благодарность поэт выразит в стихотворении «Школьный вальс», музыку к которому написал И. Дунаевский, знаменитый советский композитор. Песню на эти стихи исполнила М. Пахоменко.

Матусовский всегда придерживался принципа, по которому мелодия звучала внутри стихотворных строк. Он не только стремился сделать значимым отдельное слово, но даже хотел выразить смысл через знаки препинания: «Песня требует хрестоматийной простоты, акварельности красок, соразмерности всех частей, органичности перехода запева в припев, полной естественности и непосредственности».

Игровой характер произведений, четко выраженная мелодичность вызвали интерес к произведениям поэта со стороны кинематографистов. Он написал тексты песен к кинофильмам «Верные друзья», «Испытание верности», «Неподдающиеся».

Над песнями к картинам «Фронт без флангов», «Тишина», «Щит и меч» Матусовский работал вместе с В. Баснером. Песни «На безымянной высоте» и «С чего начинается Родина» стали отражением судьбы целого поколения. Поэт также работал с В. Соловьевым-Седым, Т. Хренниковым. С последним Матусовский написал песни для картины «Верные друзья» («Лодочка», «Что так сердце растревожило», «Шуточная песня»).

Поэт также создал сценарии хроникально-документальных фильмов «Рабиндранат Тагор» (1961) и «Мелодии Дунаевского» (1964). «Подмосковные вечера» стали визитной карточкой картины «В дни Спартакиады», музыку к песне написал Соловьев-Седой.

Матусовский писал песни к самым разным фильмам: комедийным, драматическим, многосерийным и короткометражным, художественным и документальным. Он создавал произведения для разных исполнителей. Особенно он выделял работу с Леонидом Утесовым и Марком Бернесом, сумевшими прекрасно воплотить его лирическую тональность. Лучшие произведения Матусовского отличает особая искренность.

Поэт умер 16 июля 1990 года.

Памятник Матусовскому установлен в Луганске на Красной площади возле ЛГАКИ, которой присвоено его имя. Межрегиональным союзом писателей учреждена литературная премия им. Михаила Матусовского, предназначенная для русскоязычных поэтов.

Очень символично, что памятник установлен возле Луганского государственного института культуры и искусств. Это тихий уголок на Красной площади, среди елей и каштанов, защищённый от шума и суеты. Студенты института каждый день проходят мимо этого места и образ поэта как бы присутствует среди них. Сам памятник так же отображает любимый уголок поэта, стоящего возле скамейки, на которой лежит открытая книга. Голуби, не боясь присутствия Михаила Львовича, мирно воркуют рядом. Фонарный столб, изрезанный надписями с установленным на нём громкоговорителем, символизирует военное время, на которое пришлось творчество Михаила Львовича. Сам поэт как будто замер на мгновение, сочиняя новую строку.

Возле памятника всегда лежат цветы. Это дань луганчан своему великому земляку.

Поэт М. Л. Матусовский изображен на первой почтовой марке ЛНР.

В честь поэта назван астероид главного пояса (2295) Матусовский, открытый 19 августа 1977 года советским астрономом Н. С. Черных в Крымской астрофизической обсерватории.

"ПЕСНЯ ПАРКА"

Песни. Трубы. Флаги. Арки.

Над рекой вечерний дым.

Вся страна казалась парком

Разноцветным, голубым.

Как шумит по ветру знамя!

Мы с тобой опять одни,

Фонари горят над нами

И бенгальские огни.

Припев:

Где ютилися хибарки

И стоячие пруды,

Мы возводим наши парки,

Наши скверы и сады.

В схватках яростных и жарких

На полях родной земли,

Может быть, за эти парки

Луганчане в битву шли.

В схватках яростных и жарких

Храп коней. Тачанок скрип...

Может быть, за эти парки

Наш Пархоменко погиб

Припев.

Чтоб смеялись наши дети,

Астры свежие цвели,

Звезды гасли на рассвете,

Пар клубился от земли.

Чтобы музыка ходила

И стихала над прудом.

Чтоб тебе светлее было

В нашем парке молодом.

Припев.

Песня была написана ко дню открытия Парка культуры и отдыха имени Горького на родине поэта в Луганске.

Домашнее задание:

1. Просмотреть видеоуроки;

2. Ознакомиться с биографией М.Л.Матусовского и его творчеством, 3.Записать краткий конспект биографии в тетрадь;

4.Письменно ответить на вопрос: о чём произведение "Песня парка" М.Л.Матусовского?

06.05.2020

Тема урока: Расул Гамзатов "Земля как будто стала шире...".

На этом уроке вы:

- узнаете о жизни и творчестве Расула Гамзатова и познакомитесь с его стихотворениями«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю…» (из цикла «Восьмистишия»),«О моей Родине».

- научитесь определять черты реализма в творчестве Расула Гамзатова;

- сможете самостоятельно провести анализ лирического стихотворения.

Просмотрите видеоурок!

Расул Гамзатов – выдающийся советский поэт, лауреат Государственной премии (1952) и Ленинской премии (1963). Сын маленького аварского народа, выходец из семьи народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы, он обрел широкую популярность в стране, и далеко за ее пределами своими содержательными и высокохудожественными поэтическими произведениями.Расул Гамзатович Гамзатов – поэт аварского происхождения, публицист, переводчик, политический деятель, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Первым учителем Расула был его отец Гамзат Цадаса, который был народным поэтом Дагестана. Он рассказывал сыну истории, сказки, читал свои стихи, поощрял воображение и живой ум сына. Первым изданием, которое поместило на свои страницы сочинения Гамзатова, была газета «Большевик гор». В то время юный поэт был школьником. Он продолжал писать и печататься, будучи студентом. Расул получил педагогическое образование. В начале сороковых годов прошлого века Гамзатов работал учителем в маленькой школе, которая сейчас носит имя его отца. В 1943 году вышел первый сборник стихов Гамзатова. Отработав несколько лет в школе, Расул отправился в Москву поступать в Литературный институт в 1945 году. На тот момент в личном фонде Гамзатова было уже несколько изданных книг. В институт аварца приняли. Гамзатов открыл для себя новый мир русской поэзии, что сильно отразилось на его последующем творчестве. В 1947 году стихи Гамзатова впервые были изданы на русском языке, а через три года поэт окончил Литературный институт. Творчество этого дагестанского публициста давно разошлось на цитаты, но Гамзатов никогда не писал на русском языке. Его стихи и рассказы переводилось разными авторами, о которых поэт очень хорошо отзывался.Великий поэт Р. Гамзатов сказал: «Дагестан не просто пестро-экзотическая страна, не просто красивые холмы и гранитные скалы, не только снежные вершины и белые облака. Дагестан – это родина, у которой есть три сокровища. Первое сокровище – земля, горы, равнины. Бесценна для горцев каменистая земля. Трудна на ней жизнь. Самая крепкая клятва горцев: «Клянусь этой землей».

Второе сокровище – реки, родники, озёра, море. Недаром в Дагестане говорят: «Очаг – это сердце дома, а родник – это сердце аула».

Третье сокровище – люди. И самым крупным алмазом в этом сокровище Расул Гамзатов считает дружбу трудолюбивого, мужественного народа с другими народами.

* * *

Я видел мир. И спросят если,

Меня наивностью дивя,

Скажи: "А родственники есть ли

В иных державах у тебя?" –

Я с крыши горского аула,

Сквозь даль, которой нет конца,

Увижу турка из Стамбула,

Похожего на моего отца.

Где бедной улицы теснина

Утихла на закате дня,

Он, повстречавшись, как на сына,

Взглянул с надеждой на меня.

Умеют маленькие капли

Большое солнце отражать,

Я помню женщину на Капри,

Что на мою похожа мать.

Она на берегу стояла

И вслед рукой махала нам,

Когда мы утром от причала

Навстречу двинулись волнам.

Мне стал Париж родней и ближе,

Когда осеннего числа

Гвоздики алые в Париже

Мне девушка преподнесла.

И я не скрою, я не скрою,

Что, воевавшую в маки,

Могу назвать своей сестрою

Всей родословной вопреки.

Не зря к родне своей я рвался,

Одолевал девятый вал.

Я первым обнял африканца,

Что цепи рабства разорвал.

За то, что счесть родни не в силе,

Благодарю свою страну.

И если бы меня спросили:

«Ответь, ты не был ли в плену?" –

Скажу: "Не чаяли души мы

В народах родственных сторон.

И чехи дружбой нерушимой

Меня сумели взять в полон.

Солдата русского могила

Красна от казанлыкских роз, –

Меня Болгария пленила

Любовью искренней до слёз.

Земля как будто стала шире.

И тем горжусь, что в наши дни

Всё больше в неспокойном мире

Моей становится родни».

Творчество Расула Гамзатова завидно самобытное, подлинно национальное по своему облику и складу. Его корни уходят вглубь духовного бытия горцев. В центре поэтического восприятия Гамзатова – Дагестан. Он – колыбель его поэзии, его вдохновение. Гамзатов вложил в поэзию не только свой жизненный опыт, но и опыт многих поколений своего народа. Поэт убежден, что люди всей земли живут одинаковыми заботами о мире, своей родине, о хлебе и тепле. Эти мысли и заботы объединяют их. Умение связывать национальные проблемы с общечеловеческими, высокая художественность поэзии, конкретность образов и глубина обобщений – вот что присуще творческому мастерству поэта.

* * *

Опять за спиною родная земля,

И снова чужая земля за рекою.

Граница отчизны - не лес, не поля.

Граница отчизны - граница покоя.

Но вновь возвращаюсь я издалека,

Друзьям пожимая горячие руки.

Граница отчизны - не мост, не река.

Граница отчизны - граница разлуки.

* * *

Я вновь пришел сюда и сам не верю.

Вот класс, где я учился первый год.

Сейчас решусь, сейчас открою двери.

Захватит дух, и сердце упадет.

И босоногий мальчик, мне знакомый,

Встав со скамьи, стоявшей в том году,

Навстречу побежит ко мне, седому.

И этой встречи я боюсь и жду.

Есть у нашего народа песня «Журавли» - она всегда звучит в дни, когда мы вспоминаем наших отцов, дедов, прадедов погибших на полях сражений и подаривших нам жизнь и свободу. В августе 1965 года, спустя 20 лет после завершения войны, советская делегация представителей культуры посетила памятные мероприятия в японском городе Хиросима. В составе делегации был дагестанский поэт Расул Гамзатов. Один из памятников, установленных в центре Хиросимы — девочка с журавлем в руках. Этот памятник установлен в память о японской девочке Садако Сасаки, которая была поражена лучевой болезнью, после бомбардировки Хиросимы. Вернувшись на Родину, Гамзатов написал стихотворение «Журавли» на своём родном аварском языке.

Творчество Расула Гамзатова вобрало в себя талант, мудрость и мироощущение народов Дагестана и всего Кавказа Его произведения, впитавшие все ценное из жизненного опыта и духовного наследия горцев, обогатили российскую мировую литературу. Стихи и проза поэта пронизаны мотивами гражданственности и человечности. Творческая и общественная деятельность Р. Гамзатова пронизана чувством высокого патриотизма, глубокой ответственности за будущее Дагестана и России. В самые ответственные, судьбоносные дни поэт всегда был рядом с дагестанским народом.

Основные выводы:

1. Жизнь и творчество Расула Гамзатова — это рассказ о проблемах деревни, о человеке – труженике, о дружбе как высшей человеческой ценности.

2. Эстетические и нравственные проблемы, поднятые в лирике поэта , являются одними из главных в русской классической литературе.

Домашнее задание:

1. Записать краткий конспект биографии в тетрадь.

2.Выразительно прочитать стихотворения на стр.239-240.

Describe your image

Describe your image

Describe your image